Le grand Livre

240 pages • Dernière publication le 27/03/2024

Dans le cadre de son Action culturelle,

la SACD soutient la création de cet ouvrage

« Une nouvelle étude du Cartel » (par Séverine Mabille)

En 1941, Louis Jouvet demandait à Gaston Baty quelques lignes sur les aspirations des membres du Cartel ; Baty rédigea un court texte :

Après des formations assez différentes, nous étions arrivés au théâtre par nos voies propres, notre volonté commune de vouer nos vies à notre art, notre égal respect de notre métier, notre pareil dégoût des spectacles commerciaux et aussi notre estime mutuelle nous avaient amenés à nous unir pour la défense de nos intérêts.[1]

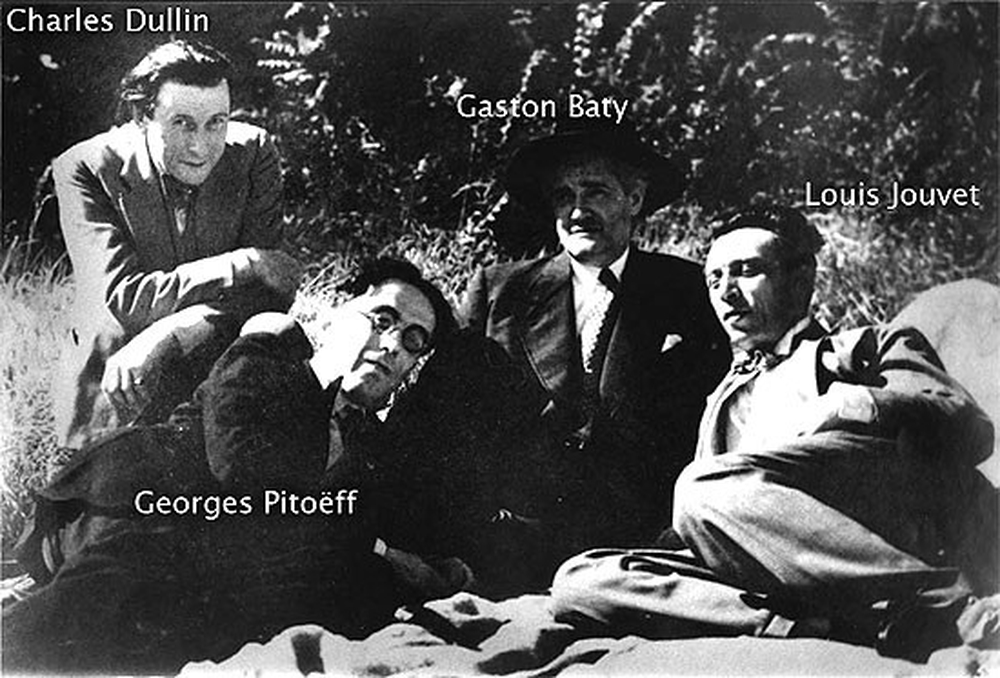

Le Cartel des quatre fut fondé en juillet 1927, il regroupait Charles Dullin, Georges Pitoëff, Gaston Baty et Louis Jouvet, directeurs des théâtres de l'Atelier, des Champs-Élysées, de la Comédie des Champs-Élysées et des Mathurins. Tous s’engagèrent pleinement dans cette association morale reposant sur l'estime professionnelle et le respect réciproque des uns pour les autres. Une alliance professionnelle dans laquelle chacun conservait sa pleine liberté artistique - comme le stipulait le texte publié dans la revue L'Entr'acte - qui voulait promouvoir le théâtre hors de toute visée commerciale - dans la continuité de Jacques Copeau - et lutter contre une critique toute puissante. Ils travaillèrent ensemble à une nouvelle proposition d'abonnements et de tarifs communs, ils accordèrent leurs répertoires et leurs tournées à l'étranger.

Ils revendiquaient – à titre personnel - l'indépendance totale du metteur en scène, Georges Pitoëff n’hésitera pas à qualifier le metteur en scène de Maître absolu de l'art scénique. Pour lui - à l'instar de ses camarades du Cartel - lorsque la pièce arrivait sur le plateau, la mission de l’écrivain était terminée ; sans diminuer la place de l'auteur, il défendait sans faille l'indépendance absolue de l'art scénique.[2] Ils s’arrogeaient également le droit de contester l’héritage de leurs aînés sans pour autant renier l’influence d’André Antoine ou de Stanislavski. Pour Dullin toute réflexion dramaturgique se fonde sur le réalisme, seul socle légitime à la transposition. Mais ce réalisme n’est pas à confondre avec le naturalisme prôné par Antoine, confiné dans l’imitation pure : Réalisme ? La fin d’Othello, la trilogie d’Agamemnon, le théâtre espagnol et la comédie grecque d’Aristophane. Qu’est-ce que le réalisme ? Aller très fort, pousser plus loin, monter plus haut. En un mot, n’est-ce pas tout ce qu’il nous faut ? C’est donc d’un fond solide de réalisme que doit jaillir l’inspiration pour le travail de transposition.[3]

Dès l'année suivante, leur solidarité se manifesta avec éclat : Dullin présentait Les Oiseaux d’Aristophane, lors de la générale, des retardataires furent refoulés dont un critique qui - d'après Dullin lui-même - ne s'en offusqua pas mais le Président de l'Association syndicale de la critique littéraire et musicale à Paris - Paul Ginisty, ancien directeur de l'Odéon - ordonna de suspendre toute ligne d’annonce en faveur de Dullin et de son théâtre. Dans un communiqué virulent, le Cartel demanda la levée de cette sanction inique ou qu'elle soit appliquée à chacun d'entre eux. La critique finit par céder.

Le Cartel n'était pas un mouvement artistique comme le naturalisme théorisé par Zola ou le futurisme développé par Marinetti, Corrà et Settimelli dans leur manifeste. Ses membres partageaient la méfiance de Copeau qui ne croyait pas à l'efficacité des formules esthétiques qui naissent et meurent, chaque mois, dans les petits cénacles et concédait ne pas savoir ce que sera le théâtre de demain mais voulait se vouer à réagir contre toutes les lâchetés du théâtre contemporain.[4]

Pour les membres du Cartel aucune allusion à une esthétique érigée en « étant-d'art » dans leur texte fondateur ; pourtant en dépit de leurs tempéraments différents, de leurs choix divergents, leurs convictions étaient souvent similaires : la rénovation dramatique - dont le texte était le pivot - devait nécessairement être portée par la poésie inhérente à la perspective dramatique. Il ne faut pas entendre ici le mot poésie comme nous le concevons aujourd'hui proche de l'onirisme : ces quatre là - pétris de tragédies grecques - n'ignoraient certainement pas sa signification première étymologiquement, création. Leur réflexion s'appuyait à la fois sur l'acte de création et l'expression de l'indicible. Louis Jouvet synthétisait leur pensée commune en voulant introduire le spectateur dans un monde où la vérité ne serait pas matérielle mais spirituelle[5], Gaston Baty souhaitait exprimer le mystère des âmes et celui de l'infini,[6] Pitoëff, désirait pénétrer dans le mystère des choses.[7] Quant à Dullin, il ne voulait pas s'attacher aux formes extérieures de l’œuvre qui vieillissent vite mais plutôt à l'esprit.[8]

Jouvet et Baty proposeront une nouvelle lecture des Classiques, Dullin les adaptera pour les hommes de son époque[9], Pitoeff cherchera à rendre dans les drames Shakespeariens, l'esprit et l'action ; tous s'attacheront à faire émerger des auteurs pas ou peu connus du public comme Strindberg, Ibsen, Shaw, Pirandello, Tchekhov, O'Neill, Jacob ou Giraudoux...

Gaston Baty reconnaissait que le texte ne peut pas tout dire : Il va jusqu'à un certain point, où va toute parole. Au delà commence une autre zone, une zone de mystère, de silence, ce qu'on appelle l'atmosphère, l'ambiance, le climat comme vous voudrez. Cela, c'est le travail des metteurs en scène de l'exprimer. Nous jouons tout le texte, tout ce que peut exprimer le texte, mais nous voulons aussi le prolonger dans cette marge que les mots seuls ne peuvent pas rendre.[10]

Dans cette marge chaque élément s’enchâssait dans une perspective globale : décors, costumes, lumières, musiques, jeu et direction des comédiens participaient pleinement à la mise en scène. Pour Louis Jouvet mettre en scène c'est avec patience, avec modestie, avec respect, avec angoisse et délectation, aimer et solliciter les éléments animés ou inanimés, êtres et choses qui composeront le spectacle. Les incliner vers un certain état. C’est provoquer et attendre le mystère de leur efficacité interne, de leur présence ou de leur incarnation dramatique. Dans ce costume de la pièce qu’est le décor, bois, peinture, clous et lumière, par exemple, ne sont pas comme on pourrait le croire, des choses mortes, des éléments inorganiques mais de redoutables entités dont la bienveillance ne s’accordera à l’œuvre et aux interprètes que par un accord secret et longuement prémédité. Et cette communion spirituelle entre la matière et le verbe se renouvelle et se complète avec les comédiens.[11]

Herbert Le Porrier - auteur de théâtre oublié de nos jours - les surnommait Les Trois mousquetaires et les évoquait ainsi : Dullin qui aimait l'action, Jouvet qui chérissait le verbe et Baty qui avait un faible pour le faste ; fût-ce le faste de la simplicité.[12]

Il manque Pitoëff qui fut sûrement le plus radical des quatre réduisant tous les éléments de la mise en scène à la plus stricte nécessité ; il créait sur un plateau quasiment nu, repoussait impitoyablement chaque élément jugé inutile, revendiquait l'ascèse comme unique moyen de dégager l'œuvre de toute distraction afférente. L'exemple le plus signifiant est certainement sa mise en scène de La Dame aux camélias de Dumas fils : face aux demandes réitérées de son épouse - Ludmilla - de se mesurer à ce rôle ; il céda et la monta - en 1921 - dans leur petit théâtre genevois privilégiant un plateau épuré, cerné d'un cadre rococo afin de rappeler la dimension bourgeoise de la pièce. Il dirigea son interprète avec une grande rigueur, nulle sensiblerie mais une présence frêle tordue par l'embrasement de la passion, consumée par la douleur. Henri-René Lenormand[13] - il consacrera un livre à leur épopée théâtrale - attestera de ce parti-pris : Elle mourait, sans râle, ni toux, dans une concentration hermétique de sa douleur. Aucune actrice à ma connaissance – sauf, peut-être, Sada Yacco[14] – n'aurait, dans le cinquième acte, osé renoncer à ce point aux facilités du théâtre.[15]

La mort de Georges Pitoëff en 1939 et l'horizon embruni qui se profilait sur l'Europe signeront la fin de cette association ; mais ces quatre-là - rénovateurs engagés d'un théâtre qui se sclérosait inexorablement - inspirent encore nombre de metteurs en scène contemporains. Extraordinaire paradoxe pour une association qui ne se voulait que professionnelle mais au sein de laquelle chaque membre a laissé une empreinte salutaire

[1] Paul Blanchart, Gaston Baty : Notes et documents biographiques bibliographiques, La Revue d'Histoire du Théâtre, P. 76.

[2] André Frank, Georges Pitoëff, L'Arche éditeur, collection « Le théâtre et les jours », Paris, 1958, P.122.

[3] Charles Dullin, « Seul l'art est riche… » Ce sont les dieux qu'ils nous faut. Gallimard, Paris, 1969. P.209.

[4] L'Appel du Vieux-Colombier, 1913

[5] Cité par Jacqueline de Jomaron dans son article consacré au Cartel dans le Dictionnaire encyclopédique du théâtre, sous la direction de Michel Corvin, Paris, Bordas, 1995. p. 159.

[6] Ibid.

[7] Ibid.

[8] Lucien Arnaud, Charles Dullin, L'Arche éditeur, collection « Le théâtre et les jours », Paris, 1952, P.199 ;

[9] Ibid. P.199.

[10] Propos rapportés par Jean Hort dans Les théâtres du Cartel, Skira, Genève, 1944, P.146.

[11] Louis Jouvet « Le métier de directeur-metteur en scène » dans Jouvet, Dullin, Baty, Pitoëff, Le Cartel, Bibliothèque nationale, Paris, 1987, p.124.

[12] Arthur Simon, Gaston Baty, Edit. Klincksieck, Paris, 1972, P.168.

[13] Henri-René Lenormand (1882-1951) dramaturge et critique fortement influencé par les écrits de Freud.

[14] Sada Yacco (1871-1946) danseuse et tragédienne japonaise encensée par le public parisien lors de l'Exposition universelle de 1900.

[15] H.R Lenormand Les Pitoëff, Edit. Odette Lieutier, Paris, 1943, P.64.

Inscription à la

Inscription à la